- 3.43 MB

- 2022-04-29 13:59:43 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

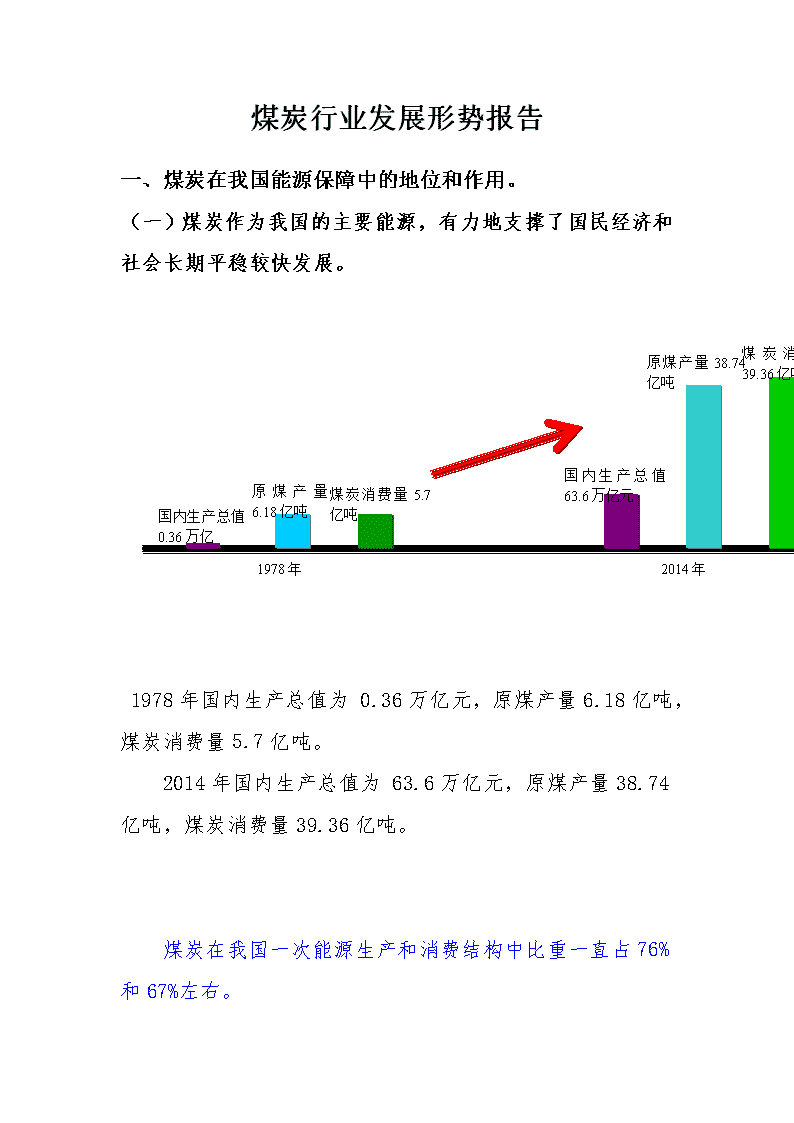

'煤炭行业发展形势报告一、煤炭在我国能源保障中的地位和作用。(一)煤炭作为我国的主要能源,有力地支撑了国民经济和社会长期平稳较快发展。2014年1978年国内生产总值63.6万亿元原煤产量38.74亿吨煤炭消费量39.36亿吨国内生产总值0.36万亿原煤产量6.18亿吨煤炭消费量5.7亿吨1978年国内生产总值为0.36万亿元,原煤产量6.18亿吨,煤炭消费量5.7亿吨。2014年国内生产总值为63.6万亿元,原煤产量38.74亿吨,煤炭消费量39.36亿吨。煤炭在我国一次能源生产和消费结构中比重一直占76%和67%左右。

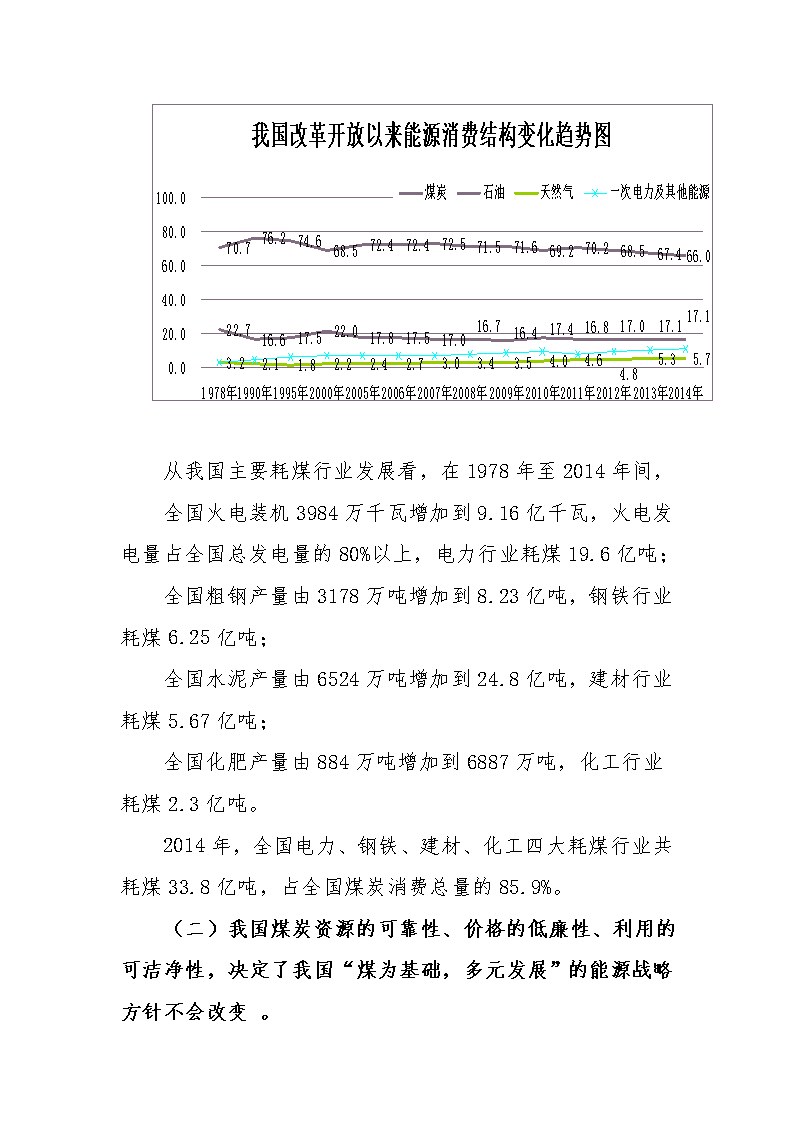

从我国主要耗煤行业发展看,在1978年至2014年间,全国火电装机3984万千瓦增加到9.16亿千瓦,火电发电量占全国总发电量的80%以上,电力行业耗煤19.6亿吨;全国粗钢产量由3178万吨增加到8.23亿吨,钢铁行业耗煤6.25亿吨;全国水泥产量由6524万吨增加到24.8亿吨,建材行业耗煤5.67亿吨;全国化肥产量由884万吨增加到6887万吨,化工行业耗煤2.3亿吨。2014年,全国电力、钢铁、建材、化工四大耗煤行业共耗煤33.8亿吨,占全国煤炭消费总量的85.9%。(二)我国煤炭资源的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性,决定了我国“煤为基础,多元发展”的能源战略方针不会改变。

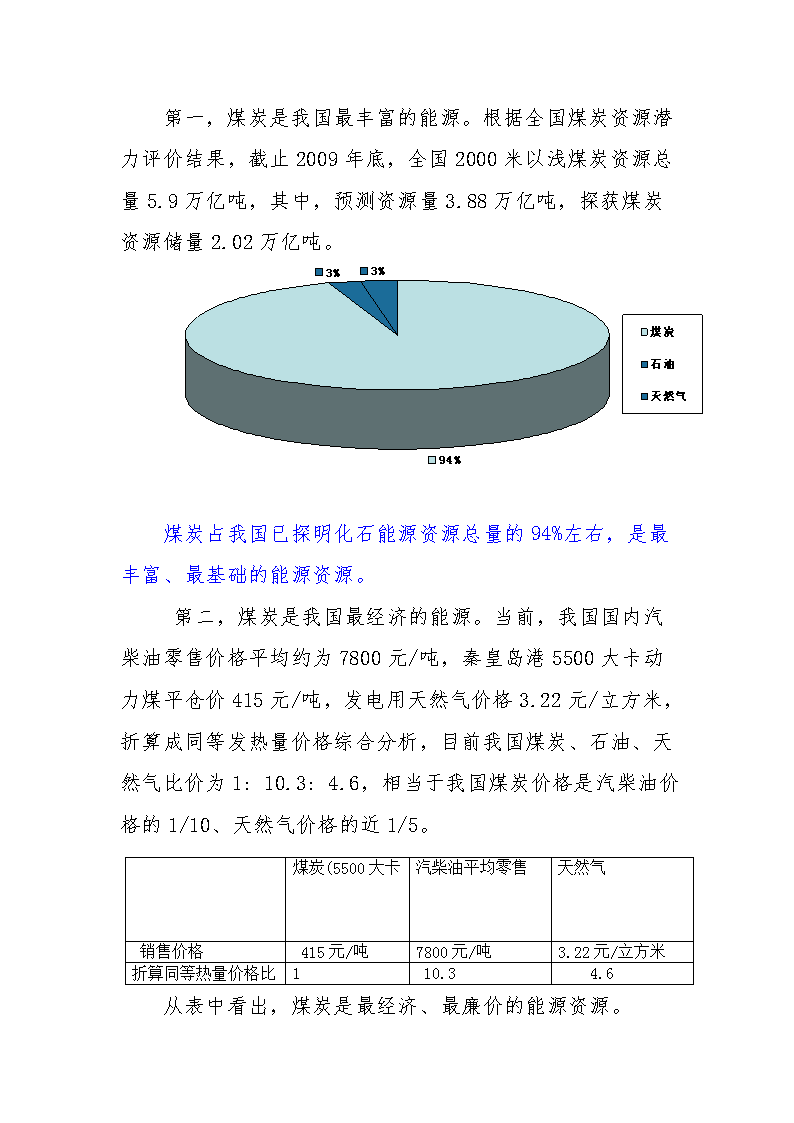

第一,煤炭是我国最丰富的能源。根据全国煤炭资源潜力评价结果,截止2009年底,全国2000米以浅煤炭资源总量5.9万亿吨,其中,预测资源量3.88万亿吨,探获煤炭资源储量2.02万亿吨。煤炭占我国已探明化石能源资源总量的94%左右,是最丰富、最基础的能源资源。第二,煤炭是我国最经济的能源。当前,我国国内汽柴油零售价格平均约为7800元/吨,秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价415元/吨,发电用天然气价格3.22元/立方米,折算成同等发热量价格综合分析,目前我国煤炭、石油、天然气比价为1:10.3:4.6,相当于我国煤炭价格是汽柴油价格的1/10、天然气价格的近1/5。煤炭(5500大卡汽柴油平均零售天然气销售价格415元/吨7800元/吨3.22元/立方米折算同等热量价格比110.34.6从表中看出,煤炭是最经济、最廉价的能源资源。

第三,煤炭是可以清洁利用的能源。1.燃煤发电可以实现超低排放。国内部分燃煤电厂正在进行超低排放技术改造,改造后烟尘排放浓度达2.7mg/Nm3,低于天然气燃气轮机组PM的排放限值5mg/Nm3。烟气中的SO2浓度由原来的4516mg/Nm3降至23.2mg/Nm3,低于天然气燃气轮机组SO2的排放限值35mg/Nm3。NOx排放浓度可达31mg/Nm3,低于天然气燃气轮机组NOx的排放50mg/Nm3。脱汞效率可达85%以上,Hg排放浓度小于0.002mg/Nm3,SO3酸雾去除效率可达80%以上。燃煤超低排放电厂发电成本为0.45元/度,天然气发电成本为0.9元/度,燃煤电厂超低排放技术改造成本增加1.8~2.6分/度,经济效益也相当明显。2.高效煤粉锅炉示范效果明显。由煤炭科学研究总院研发的、具有我国自主知识产权的高效煤粉锅炉,烟尘排放达到为11mg/Nm3,优于传统链条锅炉的80mg/Nm3,优于天然气锅炉的20mg/Nm3;SO2排放≤100mg/Nm3;NOX排放≤200mg/Nm3。3.水煤浆、型煤、褐煤提质等洁净煤技术取得了积极进展。(三)短期内大幅增加新能源和可再生能源还有很多工作要做。◎水能:2014年,全国水电装机达到3.02亿千瓦。

◎风能:2014年,全国风电并网装机容量9581万千瓦。缺陷:存在设备利用小时数低、发电成本高、风能不稳定、风电对电网稳定运行等技术经济问题。◎太阳能:2014年,全国太阳能发电装机2652万千瓦。缺陷:光伏电池原料在加工过程能耗高、成本高等问题还有待研究。◎核能:2014年,全国核能发电装机1988万千瓦。缺陷:受日本福岛核电站泄露影响,发展核电面临社会承受能力下降,安全预防等级提高,建设成本加大等问题。根据国家能源发展战略行动计划,到2020年,我国非化石能源消费比重提高到15%。◎水电发电装机达到3.5亿千瓦,需增加5000万千瓦,今后5年年均增加1000万千瓦左右。◎核电装机达到5800万千瓦,需增加4000万千瓦,今后5年年均增加800万千瓦左右。◎风电装机达到2亿千瓦,需增加10500万千瓦,今后5年年均增加2100万千瓦左右。◎太阳能发电装机达到1亿千瓦,需增加7000万千瓦,今后5年年均增加1400万千瓦左右。(四)我国煤炭短期过剩与长远不足的问题依然存在。

习近平总书记强调指出,我们正在压缩煤炭比例,但国情还是以煤为主,在相当长一段时间内,甚至从长远来讲,还是以煤为主的格局,只不过比例会下降,我们对煤的注意力不要分散;我国煤炭资源丰富,在发展新能源、可再生能源的同时,还要做好煤炭这篇文章。美国能源发展重点是页岩气,我们则要重视资源丰富的煤炭。根据相关研究机构预测和我国能源中长期发展战略,到2020年、2030年、2050年煤炭在我国一次能源结构中的比重还将保持在62%、55%和50%左右。煤炭消费总量仍将保持适度增加,增幅将由前些年年均9%以上回落到2-3%左右,但煤炭消费总量仍然保持适度增加。据预测,到2020年、2030年,全国煤炭需求总量将达到45亿吨和48亿吨左右。煤炭仍然是保障国家能源安全的基础,“煤为基础,多元发展”的能源战略方针不会改变,也不可能改变。2014年,我国石油对外依存度达到59.5%,天然气对外依存度上升到32.2%。

大规模进口油气资源,面临国际政治、经济等不确定因素。发展新能源和可再生能源,面临技术、经济等方面的制约。现代煤化工和煤炭清洁利用技术快速发展,煤炭可以实现清洁高效利用,煤炭可以转化为清洁能源,有效替代石油、天然气,保障国家能源安全稳定供应。二、“十一五”以来煤炭行业取得的成绩。(一)煤炭产量大幅增加,保障了国家能源稳定供应。产量大幅增加。煤炭产量由2005年的23.65亿吨增加到2014年的38.74亿吨,年均增长8.5%。投资大幅增加。2006年以来全国煤炭投资累计完成3.44万亿元,累计新增产能30亿吨,目前全国煤炭产能超过40亿吨,在建项目规模超过10亿吨。

年份建设规模(万吨)本年新开工(万吨)新增能力(万吨)20061107093940222648200713674543304269842008102845339782305920091195844824932006201017901957410387062011170473607404128120122024236520939852201318437644238399152014(预计)40000合计304451(二煤炭产业结构调整取得新进展。一是大型基地建设稳步推进。◎14个大型煤炭基地产量占全国的90%以上。◎内蒙古、山西、陕西、贵州、河南、山东、新疆、安徽等8个省区产量超亿吨,产量占全国的83%。◎建成了神东、准格尔、大同、朔州等一批千万吨级矿井群。

二是大型煤炭集团保持较快发展。◎神华、中煤、同煤、山东能源、陕西煤化、山西焦煤、兖矿集团、冀中能源、河南能化等9家企业原煤产量超过亿吨,总产量15.03亿吨,占全国的38.86%;◎开滦、潞安、阳煤、淮南矿业、晋煤、内蒙伊东、中国国电、中国华能、中国华电、中电投等10家煤炭企业超过5000万吨,总产量占全国的17.7%;◎通过企业兼并重组,有53家大型煤炭企业产量超过1000万吨,总产量占全国的70%;◎12家煤炭企业进入了2015年《财富》世界500强;31家煤炭企业进入中国企业500强。三是生产结构不断优化。◎2014年,全国煤矿数量1.1万处,比2005年减少1.4万处。◎

大型煤矿970多处,比2005年增加680处,产量占全国总产量的比重由35.7%提高到67%。其中,已建成年产千万吨级特大型现代化煤矿54处,产量7近亿吨,占全国的18%。◎小型煤矿8600多处,其中,9万吨以下的煤矿6600余处,数量比2005年减少了1.2万处,产量占全国的比重由近30%下降到13%以下。◎建成安全高效矿井(露天)442处,产量占全国的37.8%左右。数量生产能力所占比例200520142005201420052014全国248131076422.6440100%100%大型煤矿2859708.432837.3%70%小型煤矿24055860011.045.248.8%13%四是生产集中度不断提高。◎前4家煤炭生产集中度合计24.9%,比2005年提高了8个百分点;◎前8家煤炭生产集中度合计36.2%,比2005年提高了13个百分点。◎按照国家《反垄断法》的规定:1家企业占市场1/2、前2家企业占市场2/3、前3家企业占市场3/4方构成垄断;煤炭行业仍然是竞争性较强的市场。五是煤电一体化发展成绩显著。◎煤炭企业参股、控股电厂总装机容量约1.4亿千瓦,占全国电力装机总容量的11%左右,占全国火电装机的16%左右;◎电力企业开办煤矿总产能3.2亿吨左右,产量2.6亿吨,约占全国电煤消费总量的13%左右。

煤炭企业装机容量(万千瓦)煤炭企业装机容量(万千瓦)神华集团6690山西焦煤351陕西煤化1196徐矿集团695淮南矿业1167潞安集团190同煤集团1402中煤集团246晋能集团674平煤神马141重庆能源567山东能源71电力企业煤炭产能(万吨/年)煤炭产量(万吨)中国华能86607418中国电投集团74407379中国国电集团72006815中国华电集团63004478中国大唐集团2600720六是现代煤化工示范工程稳步推进。企业项目投运日期潞安集团16万吨级煤间接液化示范工程2008伊泰集团16万吨级煤间接液化示范工程2009兖矿集团16万吨级煤间接液化示范工程2009神华集团百万吨级直接液化煤制油示范工程2010神华集团包头60万吨/年煤制聚乙烯和聚丙烯项目2010神华集团宁煤50万吨/年煤制聚丙烯项目2010新疆庆华集团55亿立方米/年煤制气项目一期工程13.3亿立方米2013大唐国际克什克腾40亿立方米煤制天然气一期13.3亿立方米2013大唐国际多伦46万吨煤制烯烃2013中煤能源陕北榆林60万吨煤制烯烃项目2014七是多元化发展迈出新步伐。◎神华集团矿、电、化、路、港、航多产业协调发展,构建清洁能源产业体系。◎

中煤集团坚持规模化、集约化、现代化发展,形成了以煤炭、煤化工、坑口发电、煤矿建设、煤机制造五大产业为支柱的产业格局。◎冀中能源集团着力打造“服务、贸易、金融、制造”四大业务集群。◎开滦集团能源化工产业瞄准高端领域,实现了上下游产业顺畅衔接、能量梯级综合利用、资源全部循环利用,提高了产品附加值。◎大同煤矿、淮南矿业集团推进煤电合作模式多样化,实现了煤电联营和产业融合,取得了很好的经济效益。◎2014年,在全国100强煤炭企业中,非煤产业产值超过60%。(三)煤炭科技创新体系逐步完善。一是产学研相结合的技术创新体系逐步完善。国家重点实验室13个国家工程研究中心8个国家级企业技术中心28个国家安全生产技术支撑中心国家级实验室10个国家能源重点实验室5个国家工程实验室7个国家能源研发中心3个二是组建协同创新中心。低阶煤利用产学研协同创新联盟

煤与煤层气共采产业技术联盟煤炭高效安全开发协同创新中心山西煤炭产业协同创新中心三是“十二五”煤炭科技“31898”工程稳步实施。四是重大科技工程示范取得进展。◎神华百万吨煤炭直接液化示范工程长周期平稳运行,神华宁煤400万吨煤炭间接液化等一批示范工程建设进展顺利;◎千万吨级高效自动化开采矿井、绿色开采生态矿山、煤与瓦斯突出防治、高承压及深部矿井防治水、煤层气开发利用、煤矿井下高效选煤、褐煤物理干燥、煤炭转化、智能矿山等领域示范工程建设稳步推进;◎煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇等重大煤化工产业示范工程建设取得阶段性成果;◎燃煤发电机组超低排放和高效煤粉型锅炉示范取得重要进展,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放指标均达到或优于天然气机组的排放标准。五是煤机装备制造国产化水平进一步提升。◎“三机一架”成套研发制造能力提升。支架最大高度8.2米,采煤机最大功率3000kw,刮板运输机最大小时运输能力5000吨。◎

600万吨工作面综采成套装备实现国产化,千万吨级智能化综采成套装备示范取得成功。◎电液阀等关键部件实现国产化。五是科技成果不断涌现。(三)绿色开采、生态矿山建设稳步推进。一是煤矿保水开采、充填开采、“三下”开采等示范工程取得突破。冀中能源、山东新汶充填开采技术示范取得成功;陕北矿区、神东矿区保水开采、地下水库技术示范稳步推进;“三下”开采技术日趋成熟。

二是煤炭入选能力提高。200520102014原煤入洗率31.9%原煤入洗率50.9%原煤入选能力25.4亿吨,入选量24.2亿吨,原煤入选率62.5%三是资源综合利用水平不断提升。◎煤矸石发电总装机容量突破3000万千瓦,利用煤矸石4.92亿吨,折合5600万吨标准煤;◎采煤沉陷土地复垦3.6万公顷,矿井水利用量44.4亿立方米;◎全年井下瓦斯抽采量130亿立方米,利用量46亿立方米,利用率35.4%,同比提高1.6个百分点。◎大中型煤矿原煤生产综合能耗12.30kgce/t,原煤生产电耗21.10KWh/t。四是循环经济园区快速发展。◎大同塔山循环经济园区,实现了“资源--产品--废弃物--再生资源”的闭路循环;◎

神华宁东煤化工产业园区通过建设特大型煤气化、煤液化生产装置,发展清洁能源和基础化工原料以及深加工产业,实现集聚生产、集约发展,构建资源、环境和区域经济协调发展的产业格局。(五)煤炭市场机制不断健全和完善。一是煤炭订货制度改革。◎2007年,取消了延续50多年由政府主导的煤炭订货制度;将每年的年度“全国煤炭订货交易会”改为“全国重点煤炭产运需衔接会”,突出了企业的市场主体地位;◎2012年12月,国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》(国办发[2012]57号),取消了重点合同,实现了电煤价格并轨。◎2014年国家发展改革委印发《关于深入推进煤炭交易市场体系建设的指导意见》(发改运行[2014]967号)。二是煤炭期货合约上市。2013年5月、9月我国炼焦煤、动力煤期货合约先后经国务院批准,分别在大连商品交易所和郑州商品交易所上市交易。三是煤炭市场合作机制不断健全。◎构建了“7+2”、“4+1”、“6+1”、“三省两公司”煤炭市场交流、联系与合作机制;

◎建立了煤炭经济运行分析与行业信息发布制度;◎发布“中国煤炭价格指数”、“全国煤炭市场景气指数”和产业预测预警报告。四是全国煤炭市场交易体系不断推进。◎成立全国煤炭交易市场体系建设协调机制;◎建成了中国太原、大连东北亚、鄂尔多斯、华东等多个区域性煤炭交易中心;◎初步形成了以全国煤炭价格指数为主体,环渤海、太原、西安、鄂尔多斯、东煤城市指数等区域价格指数为补充,综合指数与区域指数相衔接的全国煤炭价格指数体系;◎发布了《煤炭交易市场交易规则》和《煤炭购销合同示范文本》。(六)煤矿安全生产长效机制不断健全。一是安全生产法律法规体系不断健全。国家先后制定出台了以《安全生产法》为基础的配套政策,基本形成了煤矿安全生产法律法规和规章标准体系。二是煤炭行业认真贯彻落实煤矿瓦斯治理“先抽后采,监测监控,以风定产”十二字方针,煤矿重大瓦斯事故逐渐被遏制。三是国家允许提取安全生产费用。“十一五”以来,全国煤矿累计提取安全生产费用2900亿元左右;国家每年投入30亿元用于煤矿安全基础设施改造。

四是装备、管理、培训三者在煤矿安全生产工作中的促进和保障作用不断增强。全国煤矿安全生产形势明显好转。2014年,全国煤矿死亡人数由2010年的2433人下降到2014年的931人,煤矿百万吨死亡率由0.749下降到0.255,创历史最好水平。(六)和谐矿区建设取得成效,矿区文化不断繁荣发展。一是煤矿棚户区改造工程成果显著。在国家有关推进棚户区改造政策的支持下,煤炭企业主动偿还历史欠账,加大矿区棚户区改造工程投入,一大批煤矿职工喜迁新居,切实享受到了企业改革发展的成果。二是职工收入水平有所提高。2006年大型煤炭企业年均工资突破2.5万元,2010年达到4.85万元,2013年实现5.6万元。但自2014年以来,多数煤炭企业出现了下调职工工资现象。三是矿区精神文明建设取得进展。

举办各具特色的中国煤矿艺术节,开展美术、摄影、书画展活动,开展了多种形式的“乌金杯”、“乌金奖”赛事,煤矿代表团连续出征第十、十一和十二届全运会。2007年、2012年开展煤炭工业劳动模范评选活动,开展了“寻找感动中国的矿工”活动,弘扬了煤矿工人的奉献精神。三、当前全国煤炭经济运行形势分析。

对当前煤炭经济运行的总体判断是:煤炭价格低位徘徊,煤炭经济低位运行的态势短期内难以改变;但从宏观经济发展和企业承受能力看,企稳回升迹象已经显现,但仍不稳定;煤炭企业要认清形势、正视困难;要立足发展,内部挖潜与争取政策相结合,落实好控总量、稳煤价,保安全、保稳定的政策措施,推动行业脱困工作取得成效。今年以来煤炭经济运行的主要特点是:“两个扩大、两个高位、两个下降、两个增加”。“两个扩大”:全国煤炭产量降幅扩大。今年上半年,全国煤炭产量17.89亿吨,同比减少1.1亿吨,下降5.8%。降幅比2014年同期扩大了4个百分点。煤炭投资降幅扩大。今年上半年全国煤炭投资总额1686亿元,同比下降12.8%,降幅同比扩大7.2个百分点。“两个高位”:库存居于高位。截止今年6月末,全社会存煤已持续42个月超过3亿吨。进口量保持高位。今年上半年全国累计进口煤炭9987万吨,出口煤炭234万吨,净进口9753万吨,预计全年进口量2亿吨左右。“两个下降”:煤炭价格下降。动力煤:秦皇岛港5500大卡动力煤价格由2011年11月份的高点860元/吨下降到目前的410~420元/吨,价格下降超过50%。炼焦煤:炼焦煤(主焦煤)价格由高点的2100元/吨下降到目前的不到900元/吨,价格下降幅度近60%。

行业利润下降。今年以来煤炭企业利润呈逐月大幅下滑态势,1-2月、1-3月、1-4月规模以上煤炭企业利润同比下降均在62%左右,1-5月利润同比下降66.8%,1-6月利润同比下降67%。据调研,全国煤炭企业除个别优势企业和部分上市公司外,其它大部分企业亏损。12个省区对外发布数据,规模以上煤炭企业出现了整体亏损。“两个增加”:应收账款增加。6月末规模以上煤炭企业应收账款3762.3亿元,比2012年同期增加1000亿元。企业回款质量下降,承兑汇票比例明显提高。同时,因煤炭企业效益下滑和信用等级下降的影响,一些银行收紧信贷,企业融资愈加困难。资产负债率提高。近期调研显示,部分企业资产负债率超过90%,金融机构纷纷对煤炭企业限贷、抽贷或提高贷款利率,企业资金链紧张问题突出,煤矿减发、欠发工资现象增多,煤矿安全生产压力加大,矿区社会稳定形势严峻。分析煤炭经济下行的主要原因是:受我国宏观经济“三期叠加”影响,煤炭行业进入“四期并存”

发展阶段,主要表现:一是煤炭需求下降;二是产能建设大幅超前;三是进口煤规模大;四是市场竞争无序。宏观经济“三期叠加”:当前,我国宏观经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期,“三期叠加”的发展时期,经济运行中的矛盾和问题凸显。煤炭行业“四期并存”:在宏观经济“三期叠加”的背景下,煤炭行业进入了需求增速放缓、消化过剩产能与库存、环境制约增强、结构调整的攻坚期“四期并存”的发展阶段。1、煤炭消费需求下降。全国煤炭消费增速由2002年~2012年年均增长10%左右、消费量年均增加2亿吨左右,转为近两年年均1%左右;其中,2014年,全国煤炭消费量比2013年减少2.9%;2015年上半年,全国煤炭消费量同比下降6%左右,消费量减少1亿吨左右。2、产能建设大幅超前。2006年以来,全国煤炭采选业固定资产累计投资3.44万亿元,累计新增产能30亿吨,目前全国煤炭产能超过40亿吨,在建项目规模超过10亿吨,新增产能正处于集中释放期。3、进口煤影响加大。2009年我国第一次成为煤炭净进口国以来,煤炭进口持续保持较大规模,2012净进口2.8亿吨,2013年净进口3.2亿吨,2014年净进口2.8亿吨,对国内市场影响大。

4、煤炭市场竞争无序。在煤炭市场下行期间,多数大型煤炭企业采取“以量补价”、“让价不让市场”的方式,造成市场竞争过度,互相压价抢占市场的问题突出。积极应对下行挑战,维护行业平稳运行:要认清形势、正视困难;要立足发展,内部挖潜与争取政策相结合,推动行业脱困工作取得成效。1、要正视困难,认真分析经济持续下行形势对行业企业发展的影响。煤炭企业要结合自身发展实际,认真分析煤炭市场价格长期处于企业盈亏平衡点以下给企业经营带来的压力;认真分析减发、拖欠职工工资对企业队伍建设的影响;认真分析企业亏损、应收账款居高不下对企业资金链和正常的生产经营带来的影响,采取措施,积极应对。2、要立足发展,认真贯彻落实煤炭行业脱困政策措施。针对近年来煤炭经济持续下行态势,党和政府高度重视,国务院领导同志多次做出重要批示,并指示建立了煤炭行业脱困联席会议制度,研究部署煤炭行业脱困工作,有关部门研究出台了一系列政策措施。自去年行业脱困机制建立以来,已召开了35次会议,研究出台了30多项政策措施,相关政策措施效果正在显现。煤炭企业对内要不断挖潜增效,对外要积极争取政策支持,尽快走出困境,提高企业的可持续发展能力;要把“控制煤炭总量、稳定市场价格,确保煤矿安全、确保矿区稳定”

作为当前的主要任务,认真抓好落实,推动煤炭行业早日走出困境。要转变发展理念,加强发展战略与规划研究,谋求结构调整与转型发展的思路、途径和模式,着力培育新的经济增长点,推动煤炭行业由生产向生产服务型转变。四、新常态下煤炭工业改革发展的思考。(一)能源革命和经济发展新常态的提出和特点。2014年5月,习近平总书记在河南考察时指出,我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心。2014年6月,习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议上,提出推动能源消费、能源供给、能源技术和能源体制革命,全方位加强国际合作。2014年12月,中央经济工作会议系统地阐述了我国经济发展新常态在消费需求、投资需求、生产要素、生产能力和产业组织方式、经济风险积累和化解、资源配置模式和宏观调控方式、资源环境约束、市场竞争、出口和国际收支等9个要素的内涵及各要素的发展变化和特点。(二)煤炭行业发展的新特征。

从需求增速看,随着我国经济由高速增长转为中高速增长,国家调控能源消费总量,提高非化石能源在一次能源消费中的比重,大幅度降低单位GDP能耗,降低大气污染物排放,降低煤炭占一次能源消费比重,能源结构将进一步得到优化,煤炭消费量以年均2亿吨增长的时期已经结束,煤炭需求增速放缓将成为行业发展的新常态。从需求总量看,根据国家能源战略行动计划和相关研究,到2020年、2030年煤炭在我国一次能源结构中的比重还将保持在62%和55%左右。煤炭消费量达到45~48亿吨,增幅将由前些年年均10%左右回落到2~3%左右。增幅降低,但煤炭需求总量将保持适度增加。特别是现代煤化工产业发展对煤炭消费增量问题,《能源发展战略行动计划》提出到2020年,实现油气替代4000万吨标准煤,其中煤制油3000万吨、煤制烯烃2400万吨、煤制气500亿立方米,全面项目完成需增加煤炭消费6.5亿吨。但最近能源“十三五”规划前期研究,初步提出到2020年,煤制油调整为660万吨、煤制烯烃1500万吨、煤制气150亿立方米,增加煤炭消费2.5亿吨左右,比原计划目标减少耗煤4亿吨左右。从需求总量看,根据国家能源战略行动计划和相关研究,到2020年、2030年煤炭在我国一次能源结构中的比重还将保持在62%和55%左右。煤炭消费量达到45~48亿吨,增幅将由前些年年均10%左右回落到2~3%左右。增幅降低,但煤炭需求总量将保持适度增加。

特别是现代煤化工产业发展对煤炭消费增量问题,《能源发展战略行动计划》提出到2020年,实现油气替代4000万吨标准煤,其中煤制油3000万吨、煤制烯烃2400万吨、煤制气500亿立方米,全面项目完成需增加煤炭消费6.5亿吨。但最近能源“十三五”规划前期研究,初步提出到2020年,煤制油调整为660万吨、煤制烯烃1500万吨、煤制气150亿立方米,增加煤炭消费2.5亿吨左右,比原计划目标减少耗煤4亿吨左右。从发展动力看,经济发展新常态下,经济发展动力从数量速度型传统增长向质量效益型创新增长转变。煤炭行业必须加大力度淘汰落后的、低效率的生产方式,坚持依靠科技进步,实施创新驱动发展战略,推动行业发展从高强度资源投入型、劳动密集型发展向资源节约型、人才技术密集型转变。一是生产效率低,根据国家统计数据,截止2013年底,全国煤炭行业从业人员611万人,年人均煤炭产量不足700吨,总体生产力水平低、效率低的问题十分突出。二是人才整体素质低,据相关数据,目前煤炭行业受初中及以下文化程度教育的占43.1%;全国煤炭行业从业的435万技能人员中,高级技师仅占0.15%,初级工及以下占80.84%,行业人才队伍素质总体偏低的问题突出。三是生产力总体水平低,全国已经建成了年产千万吨级的特大型煤矿53处,产量近7亿吨,但还有近1万处年产30万吨以下小型煤矿,发展不平衡、生产力总体水平低的问题突出。

从产业组织结构看,虽然神华、中煤能源等一批大型煤炭企业快速发展,成为具有国际竞争力的大型企业集团,但还有一大批老矿区、老企业和小型企业,产业结构单一、市场竞争力不足。从产品结构看,虽然近年来以煤为主的多元产业得到了快速发展,煤电一体化、煤焦化一体化和现代煤化工产业示范取得较大进展,但行业效益仍主要来自煤炭产品,非煤产业仍受资金、技术和人才等制约,非煤产业产值高、效益低的问题突出。进入经济发展新常态,煤炭行业必须坚持以科技进步为支撑,推进管理创新、技术创新和集成创新,推动煤炭生产、消费、技术、体制革命,加强国际交流与合作,着力推动大型煤电基地、大集团和大型现代化煤矿建设,进一步优化煤炭生产结构、组织结构和产品结构,全面提高煤炭从业人员素质,提高生产效率,通过结构调整和创新驱动,催生煤炭经济新的增长点,提升煤炭经济发展质量。从发展约束看,经济发展新常态下,需求总体偏弱,经济下行压力加大,化解过剩产能、消化高位库存的任务艰巨,行业发展新的经济增长点还需要不断探索,产业转型发展的路径还不是很清晰,资源环境约束不断强化,特别是煤炭行业在经历了较长周期高速发展之后,对新常态、新形势还有许多不适应的地方。煤炭行业要深入研究控制发展速度与提高发展质量的关系问题,把握稳增长与调结构的平衡点,把握煤炭消费峰值的“天花板”

与拓展发展空间的关系,既要坚定煤炭作为我国主体能源的地位,短期难以改变的信心,又要研究突破发展约束的途径和办法,探索煤炭经济新的增长点,维护煤炭经济平稳运行。从发展保障看,经济发展新常态下,党的十八大和三中、四中全会提出的一系列重大改革措施,为深化煤炭市场化改革,健全和完善现代煤炭市场体系,激发改革创新活力奠定了基础。推动能源消费、供给、技术、体制革命,加强国际合作,实施创新驱动发展战略,促进煤炭结构调整和转型发展,必将为煤炭工业持续健康发展提供重要支撑。充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,全面深化改革将不断释放市场活力和发展动力;全面推进依法治国将为深化煤炭市场化改革提供坚强保障。(三)今后一个时期煤炭工业发展思路和重点任务。

1.推进煤炭科技创新发展,促进行业发展由劳动密集型向两化融合、人才技术密集型转变。煤炭行业必须坚持以科技进步为支撑,推进管理创新、技术创新和集成创新,加快煤炭技术创新体系和协同创新平台建设,加强基础理论和先导技术研究,努力攻克核心技术和关键技术,推进重大科技示范工程建设,推广应用先进技术,促进煤炭生产向机械化、信息化、智能化和绿色开采方向发展,提升煤炭生产力总体水平。要注重加强国际合作,开展前瞻性研究探讨,开展高层次、高质量的学术交流,力争在重大、关键技术和理论研究方面取得突破。要认真总结煤炭行业两化融合、智能矿山建设和煤炭清洁高效利用经验,提高我国煤炭生产效率和洁净化利用水平。2.推进煤炭结构调整与转型升级,促进发展方式由数量、速度型向质量、效益型转变。按照“控制东部、稳定中部、发展西部”的开发布局思路,研究不同矿区资源的最佳开发规模和最优利用途径,尽快形成煤炭资源“梯级开发、梯级利用”格局,实现资源效益最大化。以大型现代化煤矿建设为重点,推进大型煤炭基地建设,着力健全和完善退出机制,加快淘汰落后生产能力,减少煤矿数量。推进煤炭企业兼并重组,提高产业集中度;利用好“一带一路”战略机遇,推动煤炭企业扩大国际合作,培育跨地区、跨行业、跨所有制的具有国际竞争力的大型煤炭企业集团。3.推动生态文明矿山建设,促进行业发展由生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变。坚持以煤炭资源开发为龙头,以提高资源回收率和与煤共伴生资源综合高效利用为目标,以产业链延伸发展和循环经济工业园区为主要发展模式,促进煤电、煤焦化等产业集群发展。推广应用绿色开采和清洁生产技术,提高资源回收率;倡导按商品煤计量、按发热量计价,加大原煤入洗比例;加快煤层气开发利用,推动煤矸石、粉煤灰、矿井水等二次资源的综合利用,加大矿区生态环境恢复与治理力度,构建资源、环境和区域经济协调发展的产业格局。

4.推进现代煤化工产业化发展,促进煤炭产品由燃料向原料与燃料并重转变。站在国家能源安全战略的高度,促进煤化工产业科学发展,推进煤炭由燃料向原料与燃料并重转变。在百万吨煤炭直接液化、16万吨间接液化、60万吨煤制烯烃和13亿立方米煤制天然气示范工程取得成功的基础上,科学规划煤化工产业布局,组织关键技术攻关,提高煤气化炉的国产化水平,加强原料煤与气化炉的适应性研究,提高现代煤化工项目运行的稳定性、可靠性和经济性。加快推进潞安180万吨/年、宁东400万吨/年煤炭间接液化项目建设,有序建设一批大型煤制油、煤制烯烃、煤制气等项目,积极探索产业化发展方向和模式,有效替代油气资源,拓展煤炭作为工业原料的消费空间和利用途径,提高国家能源安全稳定供应能力。

5.推进煤机装备制造业发展,促进煤炭行业向现代化、信息化发展。要坚持以煤机装备制造国产化、增强大型成套装备制造能力和产品的可靠性为目标,注重引进消化吸收再创新,攻克核心技术,加快关键部件研发;注重信息化和工业化融合,提高煤炭装备智能化水平,推进煤机装备的数字化控制、自动化生产和远程操作能力;在推进大型现代化煤矿和大型露天煤矿装备研制的同时,更加注重中小煤矿和薄煤层煤机装备研发,提高中小型煤矿和薄煤层机械化开采水平;加大具有自主知识产权的大功率浮选机、跳汰机等选煤装备研制,提高我国大型选煤装备制造能力。6.推进市场交易体系建设,促进行业发展由不完全市场向完全市场化转变。充分发挥市场配置资源的决定性作用,加快建立以全国煤炭交易中心为主体、区域煤炭交易中心为补充的、统一开放、竞争有序的煤炭交易市场体系,建立和完善煤炭市场信息服务和监测预警机制,推动由不完全市场向完全市场化转变,促进煤炭市场平稳运行。以专业化、信息化、规模化和集约化为发展方向,创新发展物流服务产业,加快推动从企业物流向物流企业、从内部物流服务向第三方物流服务提升,实现煤炭行业由传统的提供煤炭产品向提供产品和服务转变、由煤炭价值链低端向高端转变。

7.推进安全生产长效机制建设,促进行业发展由大幅降低安全生产事故为重点向提高职业健康保障程度转变。加大安全投入力度,深入开展煤矿安全基础理论研究和关键技术攻关,加强煤矿瓦斯、水害、冲击地压等重大灾害治理,建立煤矿安全生产长效机制,提高煤矿安全生产保障能力,完成煤矿安全三步走战略,到2020年,实现全国煤矿生产状况根本性好转。落实煤矿作业场所职业危害防治规定,健全职业安全健康监管体系,以防范尘肺病为重点,加强劳动保护设施建设,完善防尘系统、粉尘浓度检测制度,改善煤矿井下作业环境,提升煤矿职业健康保障水平,实现煤矿安全管理从大幅降低安全生产事故向提高职业健康保障程度转变。五、世界煤炭工业发展简要介绍。(一)30多年来世界煤炭生产消费趋势。30多年来,世界煤炭产量由1981年的38.14亿吨,增加到2014年的81.6亿吨(折合39.33亿吨油当量),年均增长2.33%;分阶段分析,全球煤炭产量在上世纪80年代呈现上升态势,90年代出现了下降趋势,新世纪以来出现了较快增长。全球煤炭消费量也基本呈现出同方向变化趋势。全球煤炭消费总量由1981年的18.2亿吨油当量,增加到2014年的38.82亿吨,年均增长2.33%。全球、尤其是亚太地区煤炭生产和消费在新世纪出现快速增长,主要原因之一就是中国煤炭生产和消费的快速增长。

2002-2014年世界各区域煤炭消费变化单位:百万吨油当量2002年消费量占全球比重2014年消费量占全球比重北美洲59623.8%488.912.6%中南美洲19.10.8%31.60.8%欧洲526.621.1%476.512.3%非洲803.2%98.62.5%亚太7268.950.8%2776.671.5%2014年,全球共有10个国家煤炭产量超亿吨,10国产量合计为74.24亿吨,占全球产量的90.9%,超亿吨国家数量及所占比重均与上年持平。中国排名第一,煤炭产量为38.74亿吨,超过其余9个国家35.5亿吨的煤炭产量总和。国家2014年产量(亿吨)2013年产量(亿吨)比2013年增减%中国38.7435.209.94%美国9.079.94-8.75%印度6.445.712.98%澳大利亚4.924.2116.86%印度尼西亚4.583.5329.75%俄罗斯3.583.376.23%南非2.612.533.16%德国1.861.89-1.59%波兰1.371.39-1.44%哈萨克斯坦1.091.11-1.8%(二)世界煤矿安全生产情况。与世界先进的煤炭安全生产国家相比,我国的煤矿安全生产状况仍存在明显差距。2010年,澳大利亚的煤矿百万吨死亡率已经达到0.01,美国为0.049,南非为0.07,印度为0.15,俄罗斯为0.19,波兰为0.266。澳大利亚(2010)美国(2010)南非(2010)印度(2010)俄罗斯(2010)波兰(2010)中国(2010)百万吨死亡率0.010.0490.070.150.190.2660.255

(三)煤炭生产工艺和效率水平情况。从煤矿井型分析,受煤炭资源赋存条件影响,我国露天开采比重仅为14%左右;美国矿井平均开采深度为90米,露天开采比例一直在60%左右;澳大利亚平均开采深度250米,露天开采比重达到76%。从采煤机械化程度分析,我国煤矿机械化程度仅有65%,其中原国有重点煤矿达到85%左右,而德国、英国、波兰、美国等主要产煤国家采煤机械化水平均已达到100%,俄罗斯采煤机械化程度为85.9%,与国外差距巨大。从生产效率分析,我国煤炭生产人均生产效率700吨/年,而国外生产煤炭生产效率最高的是美国和澳大利亚,人均达到1.3万吨/年,德国、南非、印度、英国煤炭人均生产效率也达到了3000吨/年以上。(三)煤炭生产工艺和效率水平情况国家机械化程(%)综合机械化(%)百万吨死亡率全员功效(吨/人·年)露天比例(%)中国65(国有煤矿85%)~550.25570014美国1001000.0491280069印度1000.15300081澳大利亚971000.011290077俄罗斯97970.19203268南非100970.07530049德国99100805993波兰950.26679341(四)世界重要煤炭企业主要指标(2013年数据)

中国神华博地能源(美)西伯利亚煤炭(俄)必和必拓(澳)印度煤炭萨索尔矿业(南非)英美资源原煤产量(亿吨)4.62.010.971.14.520.40.99生产率(吨/工日)31.797.0211.6430.840.5819.7815.43资源回收(%)0.880.800.860.750.130.520.80百万吨死亡率(%)0.0100.180.01000.03国际市场占有率(%)0.010.040.030.040.000300.04研发经费强度0.00540.00500.0010.00113.50.0080.0035资产总额(亿美元)837.35141.3382.051381.113.51281.91711.65六.增强综合发展能力,积极适应经济发展新常态。中国平煤神马集团作为以能源化工为主导的国有特大型煤炭企业集团,多年来,把握发展大势,勇立时代潮头,大力实施“以煤为主、相关多元”发展战略,坚持依靠科技进步,积极调整产业结构,延伸产业链条,构建了煤炭采选、尼龙化工、煤焦化工、煤盐化工4大核心产业和高新技术、物流贸易、机械装备等耦合共生、协调发展的产业体系,特别是近年来,面对严峻的经济形势,抢抓发展机遇,创新发展模式,加速推进企业发展向混合所有制转型,向高端化、专业化、精尖化方向转变,创造新的发展空间,增强了发展动力,经受住了经济下行的考验,保持了企业稳健运行。“十三五”

时期是煤炭行业转型升级的关键时期,也是煤炭企业转变发展模式的攻坚期。企业发展面临的机遇前所未有,面临的挑战前所未有。希望中国平煤神马集团深入研究和把握能源革命和经济发展新常态的阶段性特征和规律,把握机遇,主动作为,加快产业结构调整与转型升级,全面提高企业科技创新能力、转型发展能力、市场竞争能力、安全保障能力、可持续发展能力,推进企业发展由数量速度粗放型、资源依赖型向质量效益集约型、创新驱动型转变,实现煤炭安全高效绿色开采,提高煤炭清洁高效低碳利用水平,全面建设具有国际竞争力的新型能源化工集团。提高科技创新能力。高度重视企业科技资源的整合,优化科技力量布局和资源配置,形成生产、科研、推广、教育培训相结合的科技创新体系和运行机制;优化自主创新政策环境,推动创新资源集聚;增加科研投入,推广应用先进技术和装备,加快建设创新型企业;围绕安全生产、生态环境、节能减排、煤炭深加工技术和循环经济等环节,开展技术攻关和产品研发,推动关键领域科技突破,加快科研成果向现实生产力转化。提高转型发展能力。积极推进企业发展战略、产业结构、经济形态、经营模式、管理体制、运行机制转型,实现企业发展方式向质量效益集约型、创新驱动型、资源节约型、环境友好型模式转变;坚持走安全、绿色、集约、高效发展之路,进一步延伸产业链条,加大煤电、煤化工等煤基多联产技术的发展力度,拓宽经营领域,高标准、全方位推进转型发展。

提高市场竞争能力。积极实施主动的竞争战略,把提高市场竞争能力、获取最大的分工效益作为增长发展后劲的根本。推进制度创新、机制创新和产业组织创新,吸纳先进生产要素,强化人才培养,加速市场培育,提高生产效率,着力推动企业由传统的煤炭生产向煤炭生产服务型转变。提高安全保障能力。贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,将安全生产作为企业兴旺发达、职工平安幸福、矿区平安稳定、社会和谐团结的着眼点和着力点。保证安全投入,加强煤矿安全管理,做到全员、全方位、全过程、全领域抓安全,形成齐抓共管、综合治理、全方位抓安全的安全工作局面。提高可持续发展能力。遵循资源开采型产业发展规律,发展先进生产力,实现煤炭安全高效绿色开采,提高煤炭清洁高效低碳利用水平,促进煤炭资源开发与区域经济、生态环境、职工生活相协调,努力构建产业发展、生活富裕、生态良好、社会稳定的新型矿区。'

您可能关注的文档

- 经济学行业经济毕业论文 陕西国有煤炭行业发展现状及可持续发展研究

- 2011-2015年我国煤炭行业发展预测及企业经营分析

- 煤炭行业发展现状及市场发展前景分析

- 陕西国有煤炭行业发展现状及可持续发展研究

- 中国煤炭行业发展现状与前景分析

- -行业供需分析与趋势预测-目录中国煤炭行业发展预测及投资咨询报告(专业版).docx

- 2016-2022年中国煤炭行业发展现状及前景战略咨询报告.doc

- 山西省晋城市煤炭行业发展分析报告

- 中国煤炭行业发展预测及投资咨询报告(专业版)行业发展趋势预测报告.docx

- 中国煤炭行业发展现状及投资前景预测报告2018年精华版(目录).docx

- 2017年云南省煤炭行业发展回顾与发展趋势分析报告.docx

- 20202018年年年煤炭行业发展前景分析报告目录.docx

- 2016-202010年中国煤炭行业发展现状及投资前景预测报告.docx

- 煤炭行业发展电子商务问题浅析

- 2016-2022年中国煤炭行业发展现状及前景战略咨询报告(目录).doc

- 2017-2022年年中国煤炭行业发展预测及投资咨询报告(专业版).docx

- 2011年我国煤炭行业发展预测及企业经营分析报告